家づくりを考え始めたとき、多くの方が最初につまずくのが「住宅ローン」です。家は人生で最も高い買い物の一つと言われていますが、その大半は現金ではなく住宅ローンを利用して購入することになります。その一方で、「なんとなく難しそう」「銀行に任せておけば大丈夫なのでは?」と感じたまま話が進んでしまい、仕組みをよく理解しないまま契約してしまうケースも少なくありません。

住宅ローンは、家を買うための手段であると同時に、その後の暮らしを長く左右する重要な契約です。月々の返済額だけでなく、返済期間や金利の考え方によって、家計の余裕や将来の選択肢が大きく変わることもあります。だからこそ、専門的な知識がなくても、「最低限これだけは知っておきたい」という基礎を押さえておくことが大切です。

この記事では、住宅ローンがはじめての方にもわかりやすいように、仕組み・種類・注意点を順番に整理してお伝えします。難しい計算や専門用語はできるだけ使わず、これから家づくりを考えるうえでの土台となる内容をまとめています。読み終えたときに、「少し安心できた」「次に何を考えればいいかわかった」と感じていただければ幸いです。

住宅ローンとは?

住宅ローンとは、住宅を購入・建築するために金融機関から借りるお金のことです。一般的なローンと大きく違う点は、借入額が高額であること、そして返済期間がとても長いことです。多くの場合、20年から35年ほどかけて少しずつ返済していきます。

また、住宅ローンは家そのものを担保にして借りる仕組みになっています。万が一返済が難しくなった場合、金融機関はその住宅を通じて貸したお金を回収します。この仕組みがあるため、住宅ローンは他のローンに比べて金利が低く設定されているのが特徴です。

「借金」という言葉に不安を感じる方も多いかもしれませんが、住宅ローンは暮らしを支えるための長期的な契約です。大切なのは、無理なく返し続けられる内容になっているかどうかを、ご自身で理解したうえで判断することです。

住宅ローンの仕組み

住宅ローンの返済は、「元金」と「利息」の二つで成り立っています。元金は実際に借りたお金そのもので、利息は借りたことに対して支払う手数料のようなものです。毎月の返済額の中には、この元金と利息の両方が含まれています。

返済が始まったばかりの頃は、返済額の中に占める利息の割合が高く、元金はなかなか減りません。返済が進むにつれて、少しずつ元金の割合が増えていき、最終的に完済となります。この仕組みを知らないと、「何年も払っているのに、あまり減っていない」と感じてしまうことがあります。

また、住宅ローンは長期間にわたる契約のため、途中で家族構成や収入状況が変わることも考えられます。だからこそ、最初からギリギリの返済計画を立てるのではなく、余裕を持った考え方が重要になります。

住宅ローンの金利の種類

住宅ローンには、いくつかの金利タイプがあります。それぞれ考え方が異なり、向いている方も違います。

変動金利

変動金利は、市場の金利状況に応じて定期的に金利が見直されるタイプです。

一般的にスタート時の金利は低めですが、将来的に金利が上がる可能性もあります。月々の返済額が変わることがあるため、変化に対応できる余裕があるかどうかがポイントになります。

固定金利

固定金利は、借入時に決めた金利が返済終了まで変わらないタイプです。

将来の金利変動の影響を受けないため、返済額がずっと一定になります。安心感はありますが、変動金利に比べると金利は高めに設定されることが一般的です。

固定期間選択型

一定期間だけ金利を固定し、その後は変動金利などに切り替わるタイプです。

最初の数年間の安心を重視したい方に選ばれることがありますが、固定期間が終わった後の条件も事前に確認しておく必要があります。

どの金利タイプが良いかは、人によって異なります。大切なのは、「どれが得か」ではなく、「ご家庭の考え方や将来設計に合っているか」という視点で選ぶことです。

借入額と返済額の考え方

住宅ローンを考える際によく混同されるのが、「借りられる金額」と「無理なく返せる金額」です。金融機関は、年収や勤務状況などをもとに借入可能額を提示しますが、それがそのまま安心して返せる金額とは限りません。

例えば、月々の返済額が現在の家賃と同じくらいだったとしても、固定資産税や修繕費、光熱費の変化などが加わることで、家計の負担は変わってきます。また、お子様の成長や働き方の変化によって、支出のバランスが変わることも考えられます。

住宅ローンは、今だけでなく将来の暮らしまで見据えて考えることが大切です。返済額は「払えるかどうか」ではなく、「余裕を持って続けられるかどうか」を基準に考えてみましょう。

住宅ローンでよくある注意点

住宅ローンについては、よくある誤解も多く見られます。

一つ目は、「35年ローンが当たり前」という考え方です。返済期間が長いほど月々の負担は軽く見えますが、その分、利息の総額は増えます。期間の長さについても、ご自身のライフプランと照らし合わせて考えることが大切です。

二つ目は、ボーナス払いを前提にした計画です。ボーナスは必ず支給されるものではありません。将来の不確実性を考えると、ボーナスがなくても成り立つ返済計画かどうかを確認しておくと安心です。

三つ目は、「借りられたから大丈夫」という安心感です。審査に通ったことと、無理のない返済ができることは別の話です。契約前に一度立ち止まり、長い目で見た家計のバランスを考えることが重要になります。

まとめ

住宅ローンは、家を買うための手続きではなく、これからの暮らしを支える長期的な約束です。仕組みや種類を少し知るだけでも、判断の精度は大きく変わります。

今回ご紹介した内容は、住宅ローンの中でも特に基本となる部分です。この基礎を押さえたうえで、金利の考え方や返済計画、将来の見直しについて考えていくことで、より安心して家づくりを進めることができます。

まずは焦らず、一つずつ理解を深めていきましょう。それが、後悔しない家づくりへの第一歩につながります。

住宅ローン相談会

毎月の返済をもっとラクに、将来の安心を手に入れませんか?

毎月の支払い、少しでも軽くできたら…

今回開催する「住宅ローン相談会」では、

専門の担当者が今の金利・将来の金利動向・あなたのライフプランをもとに、

最適な返済プランをご提案いたします。

無理な勧誘は一切ありません。

「うちもそろそろかな?」と気になったタイミングで、

お気軽にご参加ください。

【こんな方におすすめです】

-

月々の支払いを少しでも減らしたい方

-

固定金利か変動金利か迷っている方

-

住宅ローンの支払いが大丈夫か不安な方

-

教育費や老後の資金も考えて、将来に備えたい方

「今のローン内容を見直したいけれど、どこに相談したらいいかわからない…」

そんな方にこそ、一度参加していただきたい相談会です。

【相談会でわかること】

-

お客様に合った金利タイプをシミュレートします

→ 金利だけでなく、保証料・諸費用も含めて「得か損か」を数値で比較します。 -

どの銀行・金利タイプが合っているか

→ メガバンク、ネット銀行、地方銀行などを比較し、あなたに最適な選択を一緒に考えます。 -

将来の家計にどんな影響があるか

→ 教育費や老後資金のシミュレーションも行い、安心して返済を続けられるかを確認します。

【相談会の流れ】

-

ご予約

お電話でのご予約ですとスムーズにご案内できます。

フリーダイヤル:0120-806-006 -

下記URLよりフォームにて、ご希望の日時を選択してお申し込みください。

(平日・土日とも開催。お子様連れでもOKです) -

ヒアリング

現在の収入や家計の状況をお伺いします。 -

シミュレーション

金利差・期間・諸費用をもとに、毎月の返済額を具体的に比較。

「どれだけ変わるのか」が一目でわかります。 -

アドバイス・質疑応答

あなたのライフプランに合わせた最適な返済方法をご提案します。

無理に借り換えを勧めることはありません。安心してご相談ください。

【参加者の声】

「思っていたよりも簡単にシミュレーションできて驚きました!」

「ネット銀行の方が安いと思っていましたが、意外な結果に!」

「教育費とのバランスを見直すきっかけになりました」

多くの方が「もっと早く相談すればよかった」とおっしゃいます。

住宅ローンは“長く付き合うもの”だからこそ、定期的な見直しが大切です。

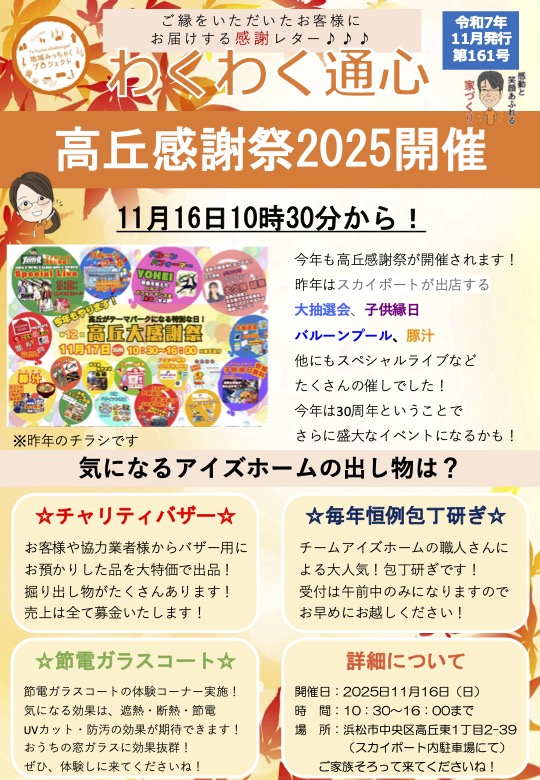

【開催概要】

-

開催日:毎週土日(平日をご希望の方はご相談ください)

-

時間:10:00〜17:00(1組60分〜90分)

-

会場:アイズホーム本社事務所

〒433-8119

静岡県浜松市中央区高丘北3丁目1-17 -

参加費:無料(完全予約制)

-

持ち物:特になし

※お子様と一緒のご来場も大歓迎です。

【お申し込みはこちら】

以下のフォームに必要事項をご入力ください。

折り返し、スタッフより日程確認のご連絡を差し上げます。

お問い合わせフォーム:https://is-h.jp/inquiry

ご希望日時(第1〜第3希望まで)

お問い合わせフォームの詳細記入欄にご希望日時(第1〜第3希望まで)をご記載ください。

\ まずはお気軽にご相談ください! /